Cet ouvrage tombe dans mes mains principalement pour la simple raison que je voulais lire un ouvrage de poésie paru récemment chez Poésie/Flammarion. Les amateurs de poésie contemporaine savent à quel point la collection dirigée par Yves di Manno compte dans le champ. Une publication ici vaut plus en reconnaissance par les pairs qu’une publication chez Poésie/Gallimard qui, elle, vaut comme entrée dans le grand public. D’Esther Tellermann, je n’ai lu aucun ouvrage précédent. Je me lance, comme pour les trois livres précédents, sans savoir ce qui se trouve dedans : uniquement aiguillé par l’éditeur, un attrait pour le titre et la couverture, et quelques bons échos.

La poésie contemporaine se dresse comme contre-discours, ou anti-discours. Sans doute est-ce là une ligne un peu simple, grossière, du point de vue des créateurs eux-mêmes, -mais c’est ainsi qu’elle apparaît aux lecteurs, c’est ce que l’on cherche et trouve dans la poésie contemporaine. On y va pour être loin de la rhétorique, de toutes les rhétoriques qui colonisent nos imaginaires. Aussi la poésie produite est-elle souvent complexe ; simple, évidente, elle prendrait le risque du retour rhétorique. Conséquence pour le lecteur, qui plus est pour celui qui souhaite écrire sur le livre : on trouve difficilement des appuis, des lignes claires qu’on pourrait exploiter et détailler dans des paragraphes bien centrés sur des notions connues de tous. La poésie cherche à échapper au discours, le discours critique parmi d’autres. Sans doute est-ce pourquoi beaucoup de recensions, sur de nombreux sites, sont-elles plutôt des rêveries poétiques, presque construites comme des poèmes en prose. L’autre choix, souvent fait par les utilisateurs de réseaux sociaux, est l’épigramme méliorative : on dit très vivement pourquoi on a beaucoup apprécié l’œuvre. (Les épigrammes méchantes sont plus rares.) Un internaute a bien voulu remarquer, dans mon journal d’écriture du mercredi, la toute fin : « Je lis Selon les sources d’Esther Tellermann. C’est bien. » Peut-être aurais-je dû m’arrêter là, ne pas faire l’offense d’une rêverie à un texte qui y échappe. Mais puisque je voulais, durant l’année 2025 au moins, mettre les pieds dans le plat poétique, en goûter un peu la matière en tentant de m’imaginer les idées qui avaient dû émerger en cuisine, allons-y.

On entre au sein de Selon les sources doucement, car malgré les tensions palpables, les paysages restent calmes, distants, dans le brouillard d’une vision embrumée. Les vers sont courts, rarement plus de six syllabes. On observe souvent un décalage typographique au début de certains vers des poèmes. Ces poèmes sont construits autour de phrases séparées par des points, mais on n’y trouve jamais de virgule. Souvent une seule strophe, parfois deux. Les poèmes sont courts, rarement plus de quinze vers. L’unité du livre se voit d’abord par cette disposition brève.

L’unité thématique se dresse autour du thème de la migration. Un peuple, ou un groupe, en tout cas un « nous », remonte un fleuve appelé tantôt « Ister » (suivant le nom antique), tantôt Danube. Des « je » et « tu » apparaissent, décrochés d’une situation d’énonciation claire. Le cadre spatio-temporel demeurera flou, ce pourquoi je parlais de paysages calmes et distants, dans la brume de la page blanche. Paysage minéral : bauxite, mica, schistes. Paysage végétal : peupliers, châtaigniers, saules, jardins. Paysage mythique : Héléna, Béatrix, Ariane, Ophélie. Et, évidemment, le fleuve qui traverse l’ensemble. Aussi, la source est-elle aussi bien naturelle que mythique, tout en jouant aussi sur le sens actuel : « Les combats se poursuivaient / selon les sources » (p. 113) se réfère plus clairement à l’usage à l’ère de l’information.

En effet, tous ces paysages se situent sous une menace, établie par exemple par le terme « pluies noires ». Des combats ont lieu, s’approchent plus s’éloignent, semblent se situer tantôt devant, tantôt à côté, tantôt derrière. Le calme apparent des arbres et des pierres pourrait aussi bien être celui des ruines. Un zeugme de la page 31 nous l’affirme plus clairement, parlant de « l’effritement des / Empires / et des micas ». Ainsi histoire humaine et histoire naturelle se retrouvent liées dans la disparition.

La poétique de l’ensemble doit donc nécessairement être liée à la disparition, au passage furtif sur la page de mots qui rejoignent le passage furtif d’un peuple qui se déplace d’on ne sait où à on ne sait où. Deux vers de la page 71 peuvent nous éclairer : « nous ne vîmes / aucune inscription / mais des rinceaux ». Les rinceaux sont des ornements architecturaux en forme d’arabesque végétal. Le thème de l’architecture dans ce livre mériterait une analyse critique d’ampleur, mais je ne m’en sens pas les compétences. Je noterai simplement que ces vers se prennent aisément comme une indication au lecteur : ne pas chercher une inscription donnant un point d’appui, un élément rhétorique clair indiquant précisément où et quand nous sommes et ce que l’on doit faire ; la poésie propose un ornement silencieux, la trace d’un passage, d’une pensée et d’une vision. Elle fait signe vers autre chose que le langage lui-même, ou que vers des injonctions. Aussi le vocabulaire et les figures devaient-elles nécessairement, dans ce livre, aller vers l’épure.

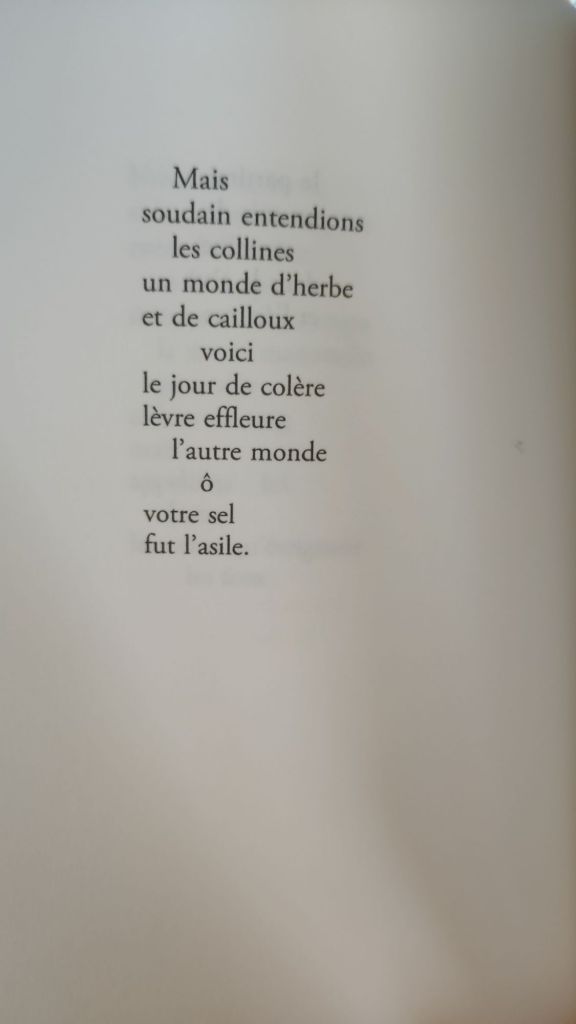

Terminons avec le poème de la page 104. [Je le propose en photographie pour respecter les écarts typographiques, que je ne parviens pas à bien rendre sur ce site.]

Les cinq premiers vers nous offrent une scène, néanmoins immédiatement coupée par l’imparfait, qui adoucit le passé simple que nous attendrions. Les éléments végétaux et minéraux sont convoqués, sans que l’on perçoive s’ils sont discrètement personnifiés, ou si ce que les personnages entendent est le vent qui les traverse. Les quatre vers suivants introduisent un sentiment violent, le « jour de colère », qui semble être celui du dies irae du Requiem, puisqu’il est question ensuite de « l’autre monde ». La mort n’est pas dite directement, alors même qu’elle se trouve au-milieu du poème. L’exclamation finale reprend le thème d’ensemble de la migration, insistant sur l’exclamation déchirante (« ô ») et l’asile comme définitoire pour les individus dont il est question.

Ce livre de poésie touche parce qu’il enserre sans étouffer. On se sent marcher d’un poème à l’autre comme on remonte à une source qui demeurera introuvable, cachée. Le travail du mythe, ouvrant des portes laissées battantes sans être explorées, me touche ; il m’avait touché chez Hilda « H. D. » Doolittle, il me touche ici. Ce pourquoi je pourrais conclure, comme je l’avais déjà fait il y a quatre jours, en disant tout simplement : C’est bien.

L’extrait me laisse perplexe… Ça joue sur une syntaxe un peu déconstruite, sur la suppression de certains mots pour faire « moderne ». A part ça… Finalement, rien de neuf.

J’aimeJ’aime

Cet effet, je crois, se voit dans beaucoup de livres de poésie contemporaine, non parce que les poèmes seraient de piètre qualité, mais parce qu’ils sont constitués comme livres plutôt que comme recueils. Même chose chez Laura Vazquez, même chose chez Dominique Quélen (pour citer ceux dont j’ai parlé récemment) : les mots du poème frappent parce qu’ils s’inscrivent au sein d’une sorte de narration. Si ici l’exclamation est si frappante, c’est qu’elle catalyse un problème qui parcourt tout le livre. Ce poème n’a pas été constitué pour être saillant dans l’absolu, mais pour jaillir vivement au-milieu du livre.

J’aimeJ’aime

Oui, j’entends bien. Il me faudrait sans doute lire le livre en entier pour mieux comprendre la démarche de l’auteure. On sent ici quand même la volonté de faire « poésie », de manière assez ostensible, avec l’emploi du « ô » isolé. Un truc vu et revu, presqu’éculé, on va dire… Je pense que la modernité est ailleurs. Et bien souvent chez des poètes qui ne cherchent pas à l’être à tout prix.

J’aimeAimé par 2 personnes